DX(デジタルトランスフォーメーション)は単なる IT 導入ではない。DX はまさに”組織変革”そのものであり、その成功には企業が目指す理想の姿を示す”ビックピクチャー”というコンパスと、その道のりを力強く推進するエンジンとなる企業独自ビジョンが求められる。ここでは、企業が DX を推進する理由は何か?どのような組織が成功し、どのような組織が失敗するのか?という質問のもとに、3 名の専門家が製造業における DX の本質について議論を交わしました。

対談者

1. 山田 一郎:村田製作所 デジタル推進部 データサイエンス課 シニアデータサイエンティスト

2. 太古 無限:ダイハツ工業株式会社 DX推進室 デジタル変革グループ長 (兼) 東京LABO シニアデータサイエンティスト (兼) DX戦略担当

3. 澤村 俊剛:株式会社 METRIKA 取締役 COO

1. DX の本質とは ─ 組織変革と価値創造の視点

DXを単なるツール導入で終わらせず、”組織変革”に導くためには?

澤村(METRIKA):

「DXという言葉が使われるようになって久しいですが、"デジタルを活用して何をするのか"という本質が置き去りにされている場面も多いと感じます。ITツールを導入すればDXになるわけではなくて、企業の提供価値をどう変えるのか、組織をどう変革するのかが本当のテーマだと思っています。特に日本の製造業では、“カイゼン“という日々の最適化・効率化には強みがありますが、DXで問われているのは“未来に向けた企業のありたい姿“を描き、そこへ飛躍するための変革です。カイゼンは“今この瞬間の課題をどう良くするか“に焦点を当てますが、DXは“未来にどんな価値を生み出すか“を出発点とします。」

山田(村田製作所):

「まさにそうですね。この構造の違いを意識せずに、DXを従来の延長線上で捉えてしまうと、ツール導入や自動化で満足してしまい、本質的な価値創造には至らない危険があります。DXの本質は"変革"にあるはずなのに、"効率化"や"業務改善"にとどまってしまう企業が多い。製造業においても、単なる自動化ではなく、新しい価値創造のためのデジタル活用が求められるんです。そう考えると、DXを成功させるためには企業ごとにビジョンが不可欠ですよね。」

太古(ダイハツ工業):

「そうなんですよね。DXに取り組んでいる企業は増えているけれど、"とりあえずAIを導入しました"みたいな話を聞くことも多いです。でも、どんな未来を目指すのかが明確でないと、せっかくのデジタルも意味を成さないんですよ。例えば、"5年後にこんな世界になる"というビジョンがあってこそ、それに向かって技術をどう活用するかを考えられる。」

澤村(METRIKA):

「DXの取り組みでよく見かけるのが、"DX戦略"という名のシステム導入計画です。ERPを入れました、AIを活用します、データ基盤を作ります、みたいな。でも、それが何のためにあるのかが曖昧だと、現場では『IT部門の仕事であって、自分の仕事ではない』としか思われないんですよね。」

山田(村田製作所):

「それ、すごく共感します。データ基盤を作ること自体は大事なんですけど、それが最終目的になってしまうと意味がない。やっぱり、企業が何を目指すのか、"ビッグピクチャー"を持つことが重要ですね。」

太古(ダイハツ工業):

「その通りですね。私は常々、DXには"山の山頂を決める"ことが必要だと言っています。どこを目指すのかが決まっていれば、そこに向かうために必要な技術やプロセスが見えてくる。でも、山頂が決まっていないと、どこに向かうのかわからず、各部門がバラバラに動いてしまうんです。」

澤村(METRIKA):

「例えば、"DXを進めます"と経営層が旗を振るとします。でも、それが具体的に何を意味するのかが現場に伝わらなければ、結局は個々の部門で好き勝手に進めてしまう。"ビジョンを示し、それを現場が理解しやすい形に落とし込む"というプロセスが欠かせませんよね。」

山田(村田製作所):

「ええ、特に製造業では、デジタルの活用が"本当に現場のためになっているのか"を考えないといけない。現場にとって使いにくいシステムを導入しても、それは単なる"デジタル負担"になってしまいます。」

太古(ダイハツ工業):

「そうそう。だからこそ、DXを推進する側の人間が、現場を巻き込んで"デジタルがもたらす価値"をちゃんと伝えることが重要なんですよ。『このシステムを使えば、あなたの仕事がこう変わる』と具体的に示せるかどうかが鍵になりますね。」

2.「踊る人」と「フォロワー」─変革を生み出すムーブメントとは

「現場で踊れる”アホ”が必要」

澤村(METRIKA):

「DXにおいては、最初に動く人、つまり『踊る人』が重要です。ただし、踊るだけでは意味がなく、その踊りに共感し、一緒に踊るフォロワーが増えなければムーブメントは起きません。最初のフォロワーがついて初めて、"これは価値があるものだ"という認識が広がるんですよね。」

太古(ダイハツ工業):

「いや、本当にその通りで。私も何度も踊ってきましたけど、現場で踊れる”アホ”がいないとDXは動かない(笑)。トップダウンで『DXをやれ』と言われても、現場の人間が動かなければ実態としては何も変わりません。だから、"踊り方を知っている人"がいることが大事なんですよ。」

山田(村田製作所):

「踊る人がいないDXは、結局『計画』のままで終わります。例えば、データ活用やAI導入の計画があったとしても、実際にデータを触り、試し、社内に広めていく人がいないと、何も始まらない。だからこそ、"最初の一歩を踏み出せる人"が組織には必要なんですよね。」

澤村(METRIKA):

「『踊る人』が出てくるのは良いことですが、それだけでは不十分です。本当に重要なのは、"2人目のフォロワー"なんです。」

太古(ダイハツ工業):

「そうですね。1人が踊っているだけだと、『あいつは変わったやつだな』で終わる。でも、もう1人、同じように踊る人が現れると、"これは流れになるかもしれない"という空気が生まれる。そうすると、3人目、4人目とフォロワーが増え、やがてDXが社内で広がるんです。」

山田(村田製作所):

これは社会学的にも証明されていて、最初のフォロワーこそが"変革の火種" になる。組織においても、最初の 1人が踊り、そこにもう 1人が加わることで、『この変化は本物かもしれない』という認識が生まれます。

澤村(METRIKA):

「ここで気をつけなければいけないのは、DXを全員に強制する必要はないということです。DXはムーブメントとして広がるものであって、最初から100%の社員を巻き込もうとすると、むしろ失敗しやすい。」

太古(ダイハツ工業):

「そうそう。DXは『全員で一斉にやるもの』ではなく、『やりたい人が先に走り、フォロワーが自然と増えていくもの』なんですよね。企業文化にもよりますが、最初の20%の人たちが強烈に推進すれば、残りの人たちは徐々に追随していきます。」

山田(村田製作所):

「逆に、DXの意義を理解していない人たちを無理に巻き込もうとすると、変革の足かせになってしまうこともある。それよりも、"変化を起こしたい人"を見つけて、その人たちがリーダーシップを取ることが大切です。」

3.「デジタルはインフラである」─DXを定着させるための考え方

デジタルは「専門家のもの」ではない

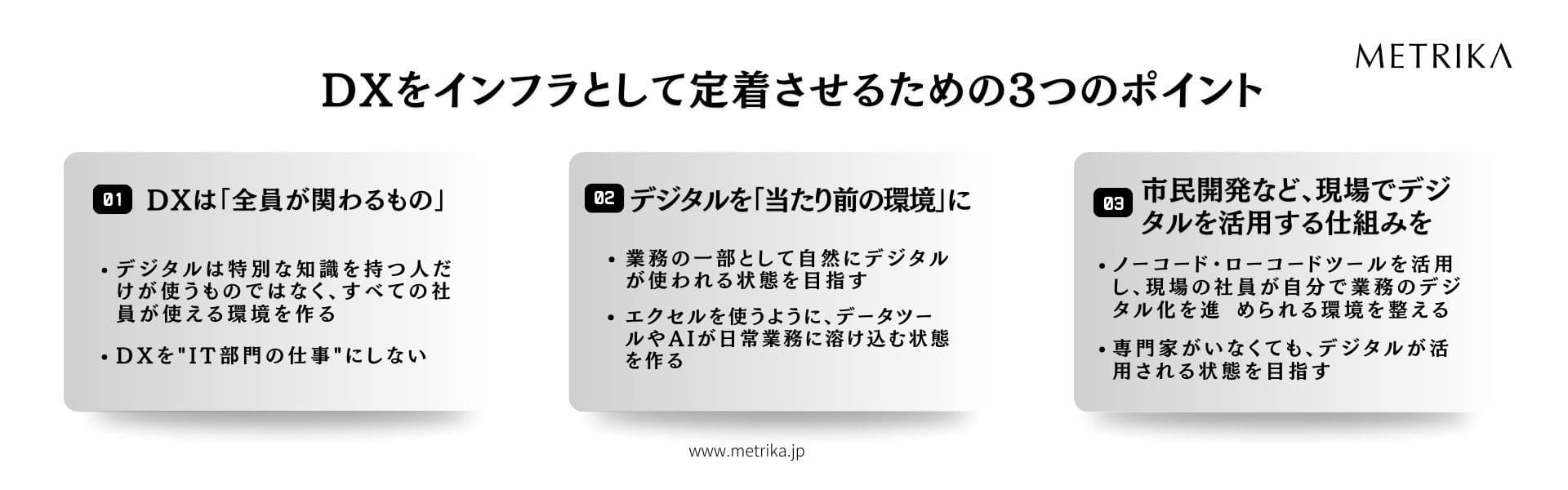

澤村(METRIKA):

「DXが定着しない理由の一つに、"デジタルはIT部門のもの"という認識が根強いことが挙げられます。実際、多くの製造業では、DXといえばデータサイエンス部門やIT部門の仕事になりがちです。しかし、本来DXは全員が関わるべきものなんですよね。」

山田(村田製作所):

「わかります。データサイエンスやデジタル技術は、特別な知識を持った人だけが扱うものではなく、すべての社員が自然に使える環境を作るべきなんです。例えば、スマートフォンが普及する過程を考えてみると、初めは一部の人しか使っていなかったのが、今では誰もが当たり前のように活用していますよね。DXもそれと同じで、企業のインフラとして自然に使われるものにしないといけない。」

太古(ダイハツ工業):

「そうなんですよ。DXは人を変えるものではなく、環境を変えることで自然と使われるものにしなければならない。たとえば、スマートフォンのOSのアップデートが行われると、私たちは意識せずにその変化を受け入れますよね。企業のデジタル環境も、そうした自然な変化として浸透させることが重要です。」

澤村(METRIKA):

「DXをインフラとして定着させるためには、"デジタルを使うことが当たり前"という状態を作らなければいけませんよね。例えば、業務でエクセルを使うのと同じように、データ分析ツールを自然と使う環境を整えることが理想的です。」

山田(村田製作所):

「その通りです。デジタルツールの導入に対して、『学ぶのが大変』という声はどの企業でもあります。でも、これは環境の問題なんです。例えば、スマホを使うために特別な研修を受ける人はいませんよね。デジタルが"学ぶべきもの"ではなく、"日常の一部"になれば、DXは自然と浸透する。」

太古(ダイハツ工業):

「デジタルを特別なものにしない、というのは本当に大切な視点ですね。データ活用にしても、『専門家だけが扱うもの』という発想をやめて、すべての社員が自然に使える仕組みを作ることが大事。たとえば、データを誰もが簡単に引き出せる環境を整えれば、特別なスキルがなくても業務の中で活用できるようになるんですよ。」

澤村(METRIKA):

「最近、市民開発(CitizenDevelopment)という考え方が注目されていますよね。これは、プログラミングやデータ分析の専門知識がなくても、一般の社員が業務に必要なツールやアプリを作れるようにするという動きですね。」

山田(村田製作所):

「はい。例えば、ノーコードやローコードのツールを活用すれば、現場の担当者が自分で業務のデジタル化を進めることができる。"デジタルの専門家がいなくても現場でDXが進む"という状態を作ることが、DXのインフラ化において非常に重要です。」

太古(ダイハツ工業):

「DXが進まない企業の共通点として、『専門家がいないからできない』という考え方が根強いことが挙げられます。でも、専門家がいなくてもデジタル化が進む環境を作れば、すべての社員がDXに貢献できるようになります。」

DX は、一部の専門家が推進するものではなく、すべての社員が当たり前のように活用する環境を

整えることが重要である。次章では、DX の最終目標とも言える「新しい価値の創造」に焦点を当

て、DX がもたらす未来の可能性について議論する。

credit

ライティング:村田莉野

編集・監修:尾崎誠

写真:田野英知

村田製作所

デジタル推進部

データサイエンス課 シニアデータサイエンティスト

ダイハツ工業株式会社

DX推進室

デジタル変革グループ長 (兼) 東京LABO シニアデータサイエンティスト (兼) DX戦略担当

株式会社 METRIKA

取締役 COO