【前編】DXの第二フェーズへ─製造業における変革とその推進者たちの挑戦

前編では、DXを単なるシステム導入に終わらせず、組織の成功へとつなげるために、“ビッグピクチャー”として理想の姿を描き、それを推進する“企業独自のビジョン”が必要であることについて議論しました。今回は、DXの最終目標である「新しい価値の創造」に焦点を当て、DXがもたらす未来の可能性を探ります。

対談者

1. 山田 一郎:村田製作所 デジタル推進部 データサイエンス課 シニアデータサイエンティスト

2. 太古 無限:ダイハツ工業株式会社 DX推進室 デジタル変革グループ長 (兼) 東京LABO シニアデータサイエンティスト (兼) DX戦略担当

3. 澤村 俊剛:株式会社 METRIKA 取締役 COO

4.「新しい価値の創造」─DXの第二フェーズへ

「踊ること」だけでは不十分

澤村(METRIKA):

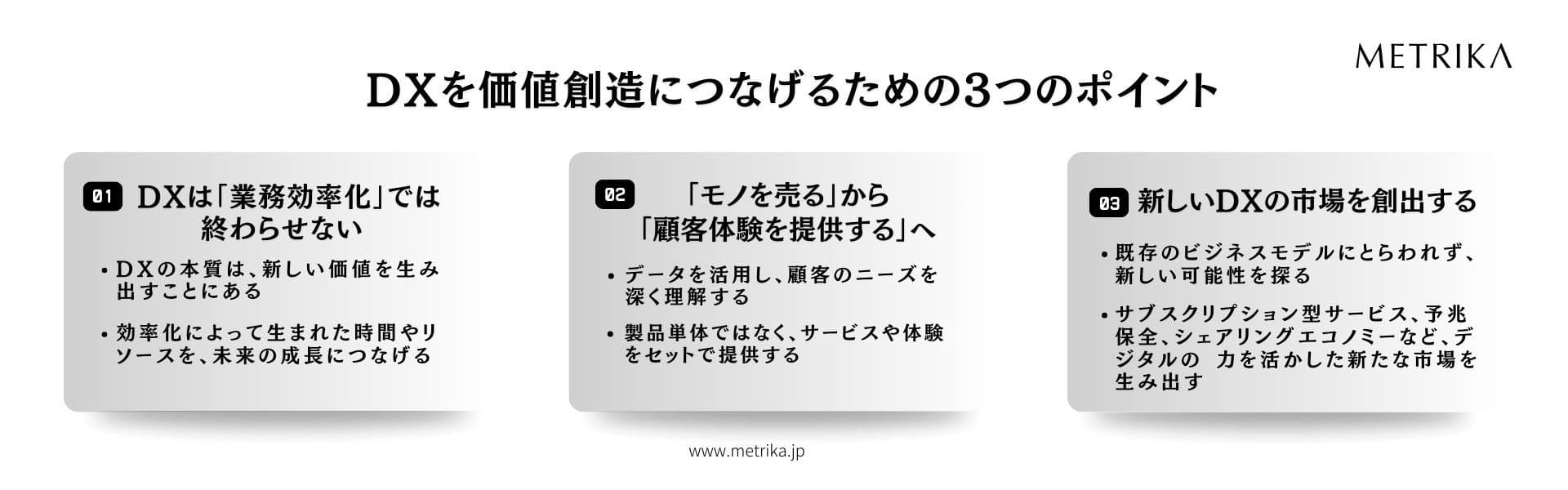

「ここまでの話では、『踊る人とフォロワーを増やし、デジタルをインフラ化することがDXの定着に重要だ』という話をしてきました。でも、それだけでは不十分で、最終的には"新しい価値"を生み出さなければDXは成功とは言えないんですよね。」

山田(村田製作所):

「そうですね。業務効率化はあくまでDXの第一段階に過ぎません。例えば、今まで30人でやっていた業務を3人でできるようになったとしましょう。でも、それで生まれた時間を何に使うのかが問われるんです。DXが目指すべきは、単なる効率化ではなく、新たな市場を作り、企業の価値を高めることです。」

太古(ダイハツ工業):

「まさにそうですね。DXの先にあるのは、新しい製品、新しいサービス、新しいビジネスモデルの創出です。ただ効率化して、余った時間をそのまま放置していては意味がない。『これまでできなかったことが、デジタルの力で可能になる』という視点が重要です。」

澤村(METRIKA):

「では、新しい価値を生み出すには、具体的にどんなアプローチが必要でしょうか?」

山田(村田製作所):

「私は、"顧客体験の向上"がキーになると思っています。例えば、製造業のDXで言えば、単に工場の生産効率を上げるだけではなく、デジタル技術を活用して、よりパーソナライズされた製品を提供することができますよね。データを活用して顧客のニーズを的確に捉え、"顧客が本当に求めているもの"を提供できる企業が、次の時代で勝ち残ると思います。」

太古(ダイハツ工業):

「それに加えて、"データを活用したサービスの拡張"もポイントですね。たとえば、自動車業界では、クルマを売るだけでなく、走行データを活用したサブスクリプション型のサービスや、予防保全を提供するような仕組みが出てきています。DXによって"モノ"から"サービス"へとビジネスモデルを変革することが可能になります。」

澤村(METRIKA):

「なるほど、つまり、DXを通じて"プロダクトを提供する企業"から"体験を提供する企業"へとシフトすることが、これからの競争優位性につながるということですね。」

澤村(METRIKA):

「DXの成功事例として、新しい市場を生み出した例はありますか?」

山田(村田製作所):

「例えば、産業機械の分野では、今まで単に機械を販売していた企業が、DXを活用して"設備の予兆保全"という新しい価値を提供するようになっています。これは、IoTとAIを活用し、設備の故障を未然に防ぐことで、"モノを売る"から"安定稼働を保証する"という新たな市場を生み出した好例です。」

太古(ダイハツ工業):

「また、自動車業界でも、"所有"から"利用"へというパラダイムシフトが進んでいます。カーシェアやサブスクリプション型のサービスが普及しつつあり、これもDXがもたらした新しい市場の一つです。」

澤村(METRIKA):

「なるほど、DXによって、"単にモノを売る"というモデルから、"顧客の課題を解決する"というモデルへと移行しているわけですね。」

5.「評価と持続可能なDX」─変革を続けるための仕組みとは。

DXの評価基準はどうあるべきか?

澤村(METRIKA):

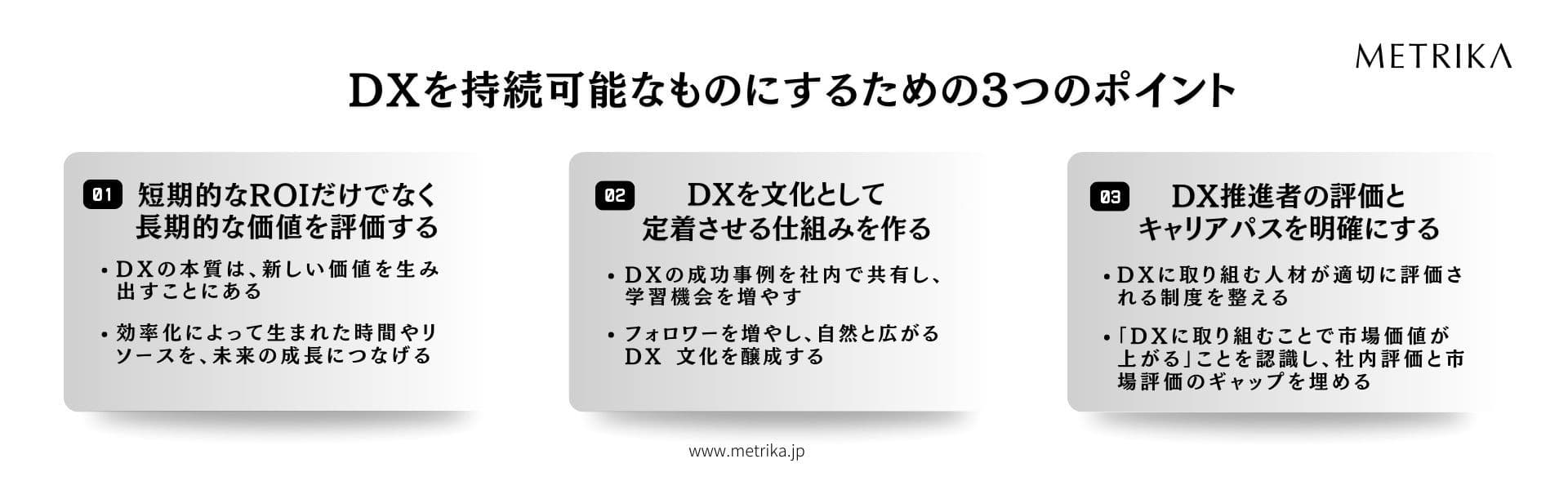

「DXを進める上で、よく話題に上がるのが"DXの評価"なんですよね。『この取り組みは本当に効果があったのか?』『どのように評価すべきか?』という課題は、多くの企業が抱えています。」

山田(村田製作所):

「ええ、特に製造業では、ROI(投資対効果)を求められることが多いですね。例えば、DXプロジェクトを進めた結果、『売上がどれだけ伸びたのか?』『コスト削減効果は?』といった数字を求められます。しかし、DXは長期的な取り組みであり、短期的なROIだけで評価するのは適切ではないと私は考えています。」

太古(ダイハツ工業):

「同感です。DXは"転ばぬ先の杖"のようなもので、短期的なリターンが見えにくいことが多い。でも、それがないと未来の競争に勝てない。例えば、データガバナンスの整備やデータインテグリティの確保などは、すぐに利益を生まないかもしれませんが、将来的には企業の基盤を支える重要な要素になります。」

澤村(METRIKA):

「つまり、DXの評価基準として、短期的な利益だけではなく、"長期的な企業価値への貢献"をどう測るかが鍵になるということですね。たとえば、『新しい市場を創出できたか?』『業務の質が向上したか?』といった、定性的な指標も評価に加えるべきだと考えます。」

山田(村田製作所):

「DXが一過性のブームで終わってしまう企業の共通点として、"DX担当者だけが頑張っている"という状態があります。これは本当に危険で、組織全体としてDXを受け入れる文化がなければ、持続可能な変革にはなりません。」

太古(ダイハツ工業):

「わかります。DXの成功事例を見ると、"フォロワー"を増やす仕組みを持っている企業が多いんですよね。最初の成功事例を作り、それを社内で展開することで、"自分たちもやってみよう"という動きが生まれる。DXは『全員が一斉にやるものではない』ですが、"成功を見せることで自然と広がる"仕組みを作ることが重要です。」

澤村(METRIKA):

「それを考えると、DXの評価は"継続的な変革を生み出しているか"という視点も必要ですね。例えば、社内で"DXの成功事例をシェアする場を設ける"ことで、学習効果を高めるといった取り組みも有効です。」

澤村(METRIKA):

「もうひとつ重要なのが、DXを推進する人材の評価とキャリアパスの問題です。企業によっては、DXに挑戦した人が適切に評価されず、"やっても意味がない"という空気になってしまうこともあります。」

山田(村田製作所):

「それはありますね。DXを推進する人は、従来の評価基準では測れない貢献をしていることが多いんです。たとえば、『データ基盤を整えた』とか、『業務の標準化を進めた』というのは、すぐに売上に直結するものではありませんが、長期的には企業の競争力を大きく高める要素になります。」

太古(ダイハツ工業):

「そういう人たちを評価し、"DXに取り組むことがキャリアアップにつながる"というメッセージを企業が発信することが大事ですね。DXは、IT部門だけでなく、事業部門でも推進されるべきものであり、それを担う人たちが『報われる』環境を作らないと、結局誰もやりたがらなくなります。」

澤村(METRIKA):

「DX推進者の"市場価値"を高めるという視点も必要ですよね。日本企業の課題の一つに、データサイエンティストやDX人材の社内評価が低く、転職市場と乖離しているという点があります。DXに取り組む人が"社内では評価されないが、市場では高評価"という状態になると、優秀な人材が流出してしまう。」

6.「DXの真の成功とは何か?」─未来を創る変革者たちへのエール

DXはゴールではなく、進化し続けるプロセス

澤村(METRIKA):

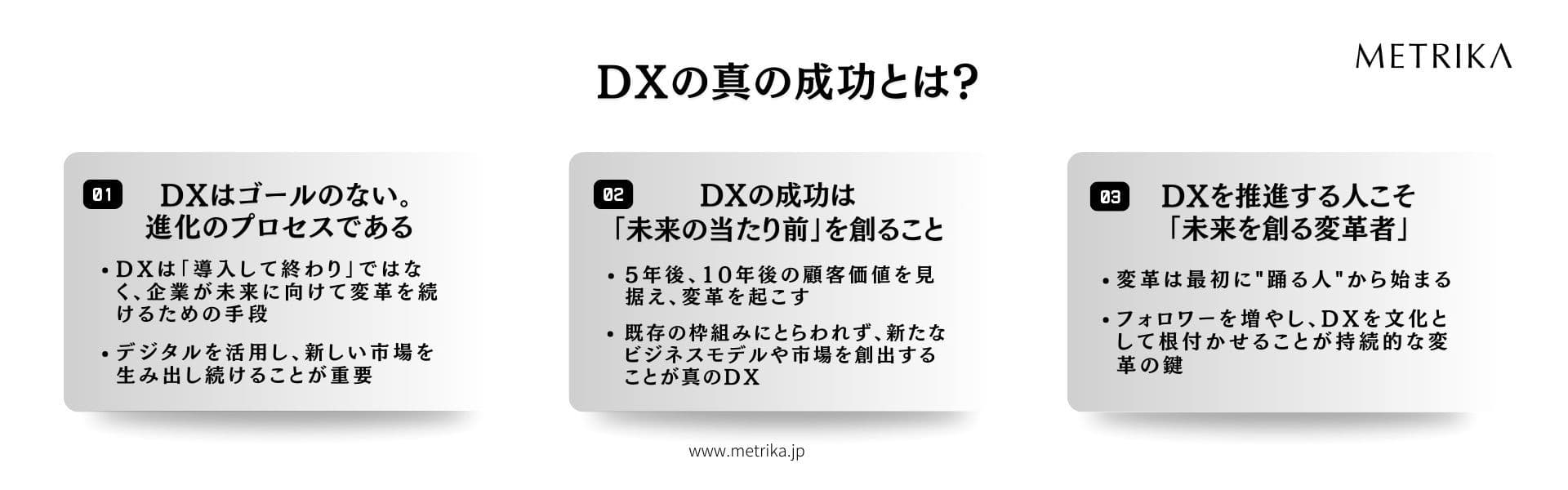

「これまでの議論を振り返ると、DXは決して『システムを導入すれば終わる』というものではないことが明確になりましたね。むしろ、DXは企業が進化し続けるためのプロセスであり、ゴールのない取り組みなんだと改めて感じました。」

山田(村田製作所):

「本当にその通りですね。多くの企業は、DXを『ITシステムを導入して終わり』のプロジェクトとして捉えてしまいがちですが、それでは持続的な競争力は生まれません。DXの成功とは、新しい価値を生み出し、それを継続的に進化させていくことなんですよね。」

太古(ダイハツ工業):

「そうそう。DXは『変革のきっかけ』であって、最終目的ではないんです。DXを導入しても、その企業が市場で価値を提供し続けられなければ意味がない。だからこそ、DXの成果を短期的なROIだけで測るのではなく、長期的な視点で見ていく必要がある。」

澤村(METRIKA):

「では、これからDXを進める企業にとって、どんな方向性を目指すべきでしょうか?」

山田(村田製作所):

「私は、企業が"未来の当たり前を創る"という視点を持つことが重要だと思います。現在の業界の常識にとらわれず、"5年後、10年後に何が求められるのか?"を考えて、それをDXを通じて形にする。そうした企業こそが、本当の意味でDXに成功するのではないでしょうか。」

太古(ダイハツ工業):

「その通りですね。私は、企業が"デジタルを前提とした組織"に進化することが最終的なゴールだと考えています。デジタルを活用するのが特別なことではなく、企業活動の一部として自然に溶け込んでいる状態。そうなったとき、DXは真に成功したと言えるのではないでしょうか。」

澤村(METRIKA):

「なるほど。つまり、DXが単なるプロジェクトではなく、企業文化として定着し、"デジタルの活用が当たり前"という状態を目指すことが大事ですね。」

澤村(METRIKA):

「最後に、DXに取り組む"変革者たち"に向け、エールを送りたいと思います。」

山田(村田製作所):

「DXを進めるには、社内外からのさまざまな障壁に直面することがあると思います。でも、変革はいつの時代も"最初に踊る人"から始まるものです。最初は孤独に感じるかもしれませんが、そこに共感するフォロワーが増えていけば、必ず組織を動かすムーブメントになります。だからこそ、"踊り続けること"を諦めないでほしいですね。」

太古(ダイハツ工業):

「私は、DXを推進する人たちには"変革の楽しさ"を知ってほしいと思っています。DXの推進は、決して簡単なものではありませんが、その中で小さな成功を積み重ねることで、組織が少しずつ変わっていく。その変化の瞬間を目の当たりにすると、"やってよかった"と思えるはずです。」

澤村(METRIKA):

「私自身も、企業のDXを支援する立場として、変革の難しさと、それ以上にある面白さを実感しています。DXは単なるデジタル化ではなく、"未来の価値を創造する"という壮大な取り組みです。だからこそ、"一歩を踏み出す勇気"を持ち続けてほしいですね。」

credit

ライティング:村田莉野

編集・監修:尾崎誠

写真:田野英知

村田製作所

デジタル推進部

データサイエンス課 シニアデータサイエンティスト

ダイハツ工業株式会社

DX推進室

デジタル変革グループ長 (兼) 東京LABO シニアデータサイエンティスト (兼) DX戦略担当

株式会社 METRIKA

取締役 COO